中青报·中青网记者 吴欣宇

近年来,依托乡村自然景观、民俗文化和农业资源的乡村研学活动受到学生和家长的青睐。乡村研学不仅为学生打开了了解乡村的窗口,也为乡村振兴注入了新的活力。本周,中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com),对1334名孩子家长进行的一项调查显示,69.8%的受访者认为乡村研学能让乡村传统手工艺、民俗文化被更多人知道并传承下去,67.2%的受访者表示理想中的乡村研学应侧重体验当地民俗风情。

乡村研学让乡亲们可以在家门口工作

来自河北石家庄的90后封永静已在正定县塔元庄工作生活了5年。他所学的专业是文化产业管理,主要涉及非物质文化遗产、农村与区域发展相关内容。毕业后,封永静在机缘巧合下来到塔元庄的一处村企合作的乡村振兴园,成为了一名扎根乡村的研学导师。

在塔元庄的5年里,封永静明显感受到研学、旅游等产业给当地带来的变化。据他介绍,他所在的乡村振兴园为当地100多人提供了就业岗位,通过村企合作,许多村民有了更多的收入,乡村环境也变得越来越好。“现在有了一些适合年轻人的就业岗位,很多年轻人可以在家门口打工。”

另一边,在贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县南皋乡清江村,90后苗族青年田如花也在用乡村研学项目盘活乡村资源。

2016年,学习旅游相关专业的田如花毕业后将目光聚焦到自己的家乡,那时贵州的旅游业发展起来了,但乡村里很少见到年轻人的影子,“乡村有一些很好的农产品,但没有销路。村里人守着土地,只能自给自足”。

在进行市场调查时,一些游客向田如花反映当地的游览景点有些“千篇一律”,希望多些个性化的内容。于是,田如花决定回乡创业,专注农耕研学、乡村深度游。

这9年间,田如花鼓励当地村民加入,发挥各自优势,在手工艺制作、农业种植、养殖等方面深度合作,让乡村研学的内容更加丰富,乡亲们在合作中不仅拓宽了收入来源,更找到了自己的价值。“我们做这件事是想探索出一条让乡村可持续发展的路径,让更多年轻人知道在乡村也是大有可为的。”

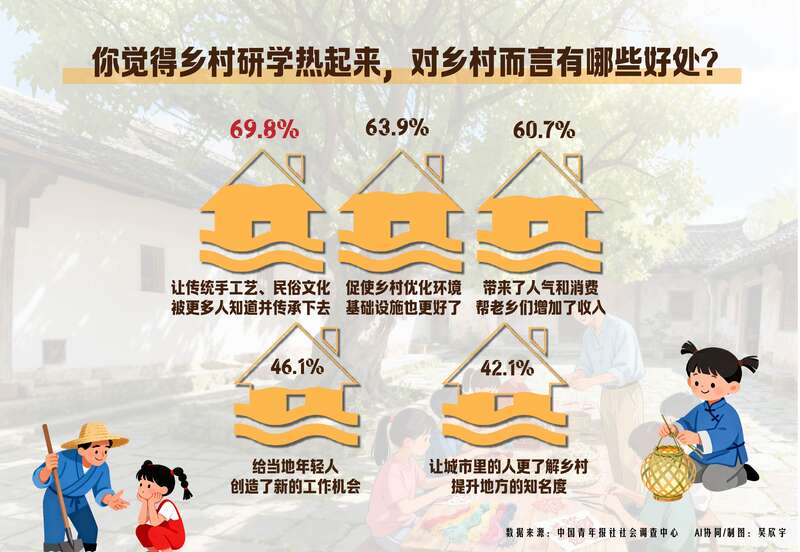

乡村研学“热”起来,也给乡村带来了许多生机。调查显示,69.8%的受访者认为乡村研学能让乡村传统手工艺、民俗文化被更多人知道并传承下去;63.9%的受访者认为能促使乡村优化环境,基础设施更好了;60.7%的受访者表示乡村研学给当地带来了人气和消费,帮老乡们增加了收入。其他还有:给当地年轻人创造了新的工作机会(46.1%)、让城市里的人更了解乡村,提升地方的知名度(42.1%)等。

田如花觉得,随着乡村振兴战略的深入推进,市场上的乡村研学产品越来越多,但也面临同质化的问题。她发现,这几年推出的乡村民宿比较多,但大多缺少当地的风土人情,“我觉得重要的是体现人与人之间的情感连接”。

调查显示,价格有点小贵(52.6%),活动内容差不多、玩不出新花样(48.6%),学不到太多实质性的东西(48.2%)是受访者觉得目前乡村研学存在的主要问题。其他还有:带队老师不太专业(42.0%)、安全问题让人有点担心(37.9%)等。

理想的乡村研学活动,67.2%受访者认为应侧重体验当地民俗风情

来自广东省珠海市斗门区的王晓妹是两个孩子的妈妈,每到假期,她都会给孩子报名周边有趣的乡村研学项目,比如抓蚯蚓、砍甘蔗、割水稻、打谷子……让孩子在与大自然的接触中放松身心、开阔眼界。孩子们所在学校定期也会组织研学活动,趁着秋游、春游带孩子们出去增长见识。

作为家长,王晓妹最关心的就是乡村研学活动的安全问题,距离、性价比、内容设置、流程安排是否合理也是她在挑选研学产品时着重考虑的。

“做这个行业首先要有责任心。”封永静表示,作为一名研学导师,除了要让孩子学到知识、玩得开心,最重要的就是保障孩子们的安全。

在从业过程中,封永静发现,研学课程设计更新迭代非常快,他时常感觉需要进一步开阔眼界,汲取更多的知识。他期待能有更多机会,学习各地优秀的研学案例和经验。

你理想中的乡村研学活动是怎样的?数据显示,67.2%的受访者认为应侧重体验当地的民俗风情,61.2%的受访者表示应侧重学做传统手工艺品,61.2%的受访者觉得应侧重学习生态环保知识。其他还有:下地干活,体验农耕乐趣(51.4%);参观高科技的农业基地(36.4%)等。

具体到未来乡村研学活动的改进建议上,65.2%的受访者认为要把安全措施做到位,60.1%的受访者希望提升老师的专业水平;59.9%的受访者认为活动内容要更有趣、更有深度。其他还有:价格更实惠一些(51.7%)、和学校课程结合得更紧密些(37.4%)等。

作为一名乡村研学爱好者,王晓妹常常苦于分辨、寻找优秀的研学项目。她希望有关部门整合当地研学资源,将其分门别类,并对商家资质进行审核,为家长提供更便捷的研学报名入口。

“还要注重人情的连接。乡村应是一个温暖的港湾,一个让人们可以暂时休息的地方。乡村研学要让参与的孩子们像回家一样,感受到人情的温暖。”田如花说。

受访者中,来自一线城市的占34.9%,二线城市的占37.0%,三四线城市的占21.6%,城镇或县城的占4.4%,农村的占2.1%。